以下视频来源于文启书院

西徂

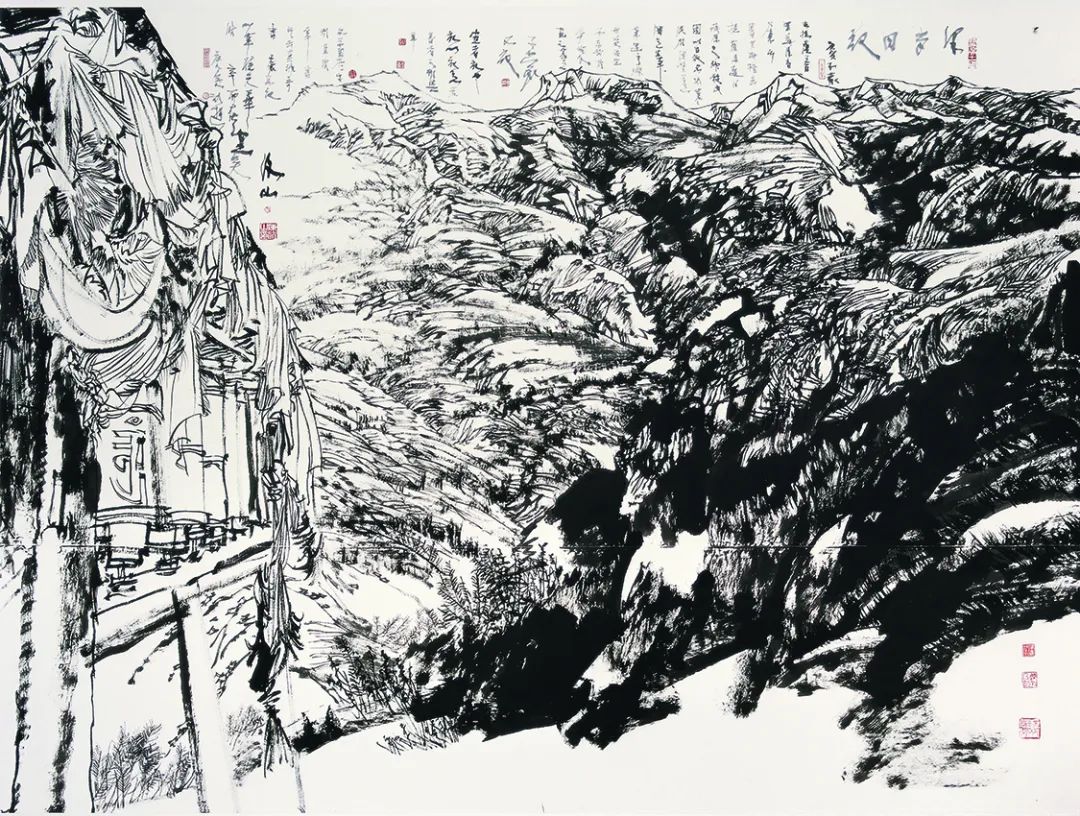

人文中的山水 山水中的人文

——陈航西行漫记访谈录

饶宗颐先生提出中国山水画西北宗论,为传统山水画的现代转向开辟了广阔的空间。陈航先生在西部跋涉近30年,写生创作数千幅,对西部山水的创作有了自己独到的见解。

访谈时间:2021年3月16日

访谈地点:中国敦煌

周建朋(以下简称周):第一个问题关于西部写生,您是什么时候开始到西部写生的?

陈航(以下简称陈):我对西部关注的缘起是和段七丁先生的西藏行,在1991年的七八月份。当时是坐长途汽车,从青藏线进去。那个时候和现在比起来,西藏的那种原生状态比现在保留得更多。当时,拉萨广场还没有,布达拉宫下面是原始的藏族村落。进入21世纪,国家开始实施西部大开发战略。修高铁、增加航班(1991年前拉萨已通航班,只是没现在这么频繁)……拉萨和内地的建设逐步接轨。当下的拉萨给我两种感受:一种是现代文明已经融入拉萨;另外一种是藏族同胞还保留自身的传统文化特质。当时我去西藏的时候,最大的感受就是我觉得好像突然到了一个全新的异域。同样是中华人民共和国的领土,但你能感觉到那一方人独特的民族风情和独立的文化体系,这也是我国多民族的文化特征。

我是从青藏线进去的。先从重庆到西宁,再从西宁到格尔木,又从格尔木进藏。当时进藏有两个班次的车,一个是中午12点出发,一个是下午2点出发。我与段老师讨论到底坐哪个班次的车,最后坐了2点的,结果12点那班车在中途翻车了。这次经历给我留下了深刻的印象。

周:那一次进藏用了多长时间?

陈:那一次路途上历时9天。

周:那是西部写生的开始,收获怎么样?

陈:那一次画了一批速写,当时主要是和段七丁老师一起画速写。

周:我记得后来还编了一本速写的书。

陈:对,收获特别大,那本书用的都是段老师和我进藏所画的速写。

周:对速写怎么看,我看您那个时候很注意疏密的变化。

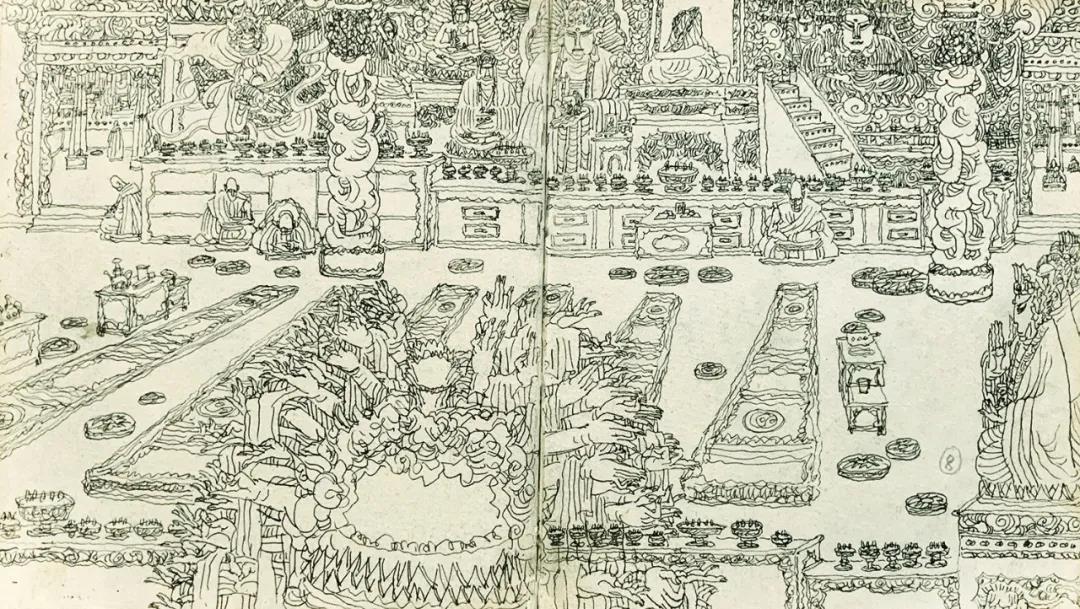

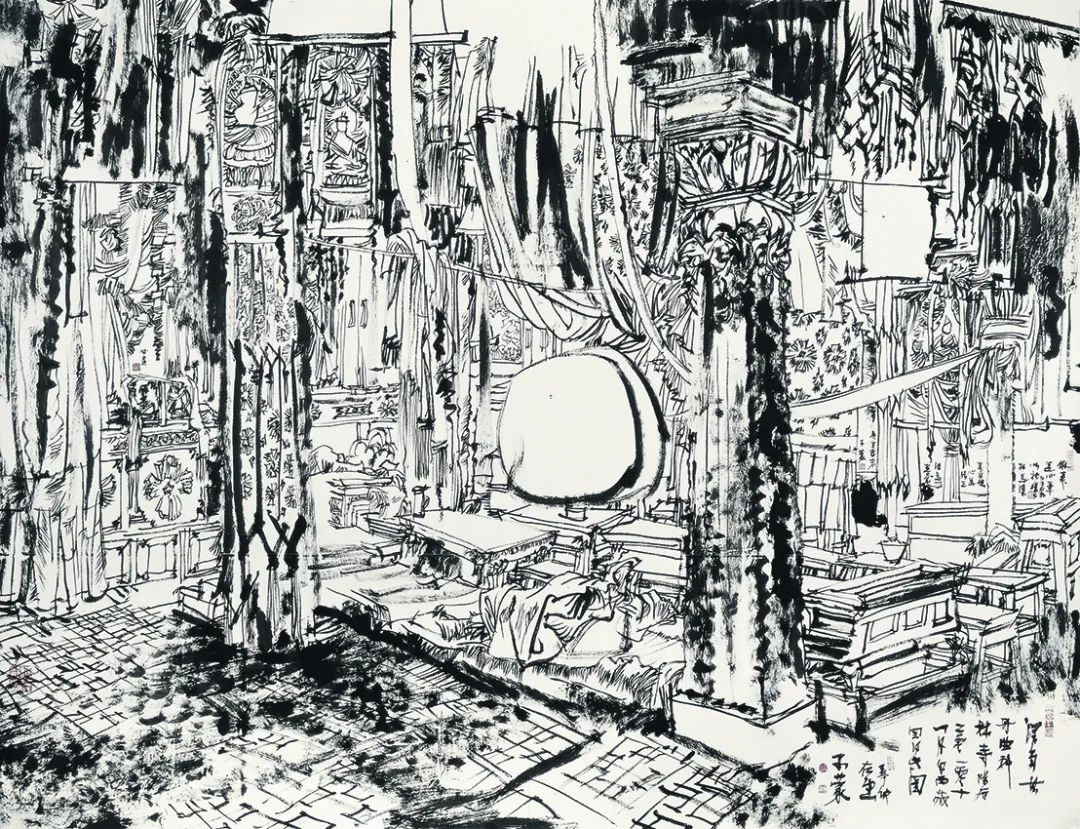

陈:我的感触很多。首先,是速写的题材变了。走到西藏几乎是全新的体验,都是非常陌生的题材,不像在内地画村画树有些惯性形成的方法。西藏给人的感受最突出的是西藏土地的神性,因而我的画笔也流露出跟表现内地风景不一样的感受。由于是全新的题材,我的视野进入完全陌生的状态,画面得靠自己重新去营造。这种状态,就是各种元素的交织,然后形成一个复合体,再呈现一方山水的文化特质,而西藏地域繁复的建筑与器物纹饰,山川赤裸的皱褶叠积,催生了一种屈曲线体密集编织的速写“密体”。我现在再看30年前这批速写,尽管觉得有点稚嫩,但感受是鲜活和准确的。

周:那次一共画了多长时间?

陈:进藏用时9天,画了2个月。

周:走了哪些线路?

陈:我们先到拉萨,然后去则当(乃东地区,现在称作藏南)。然后往西,最远走到日喀则。去日喀则必须经过江孜,江孜的白居寺给我留下了深刻印象。当时的路不好走,但有一点,沿途都是最原始的藏族村落。原始的状态,在今天是很难看到的。

周:那一次主要是画速写?

陈:主要是速写。当时用一个小的珠江相机拍的图片,现在都没了。

周:速写本还在吗?

陈:还在。

周:刚刚看您的路线,不同的路线最后都是进藏的。

陈:这样进藏的次数是很多的。

周:有多少次?

陈:用次数不好说,重要的是长时间待在那片土地上。

周:您创作的作品数量也是很大的,大概多少幅?

陈:到现在,我的画应该有几千张了。

周:西藏题材的画一两千张应该有吧?

陈:当然。我没有做过统计,量很大。西藏这边对我影响是比较大的。

周:一条线是往西藏的,一条线是往新疆的,还有其他的吗?

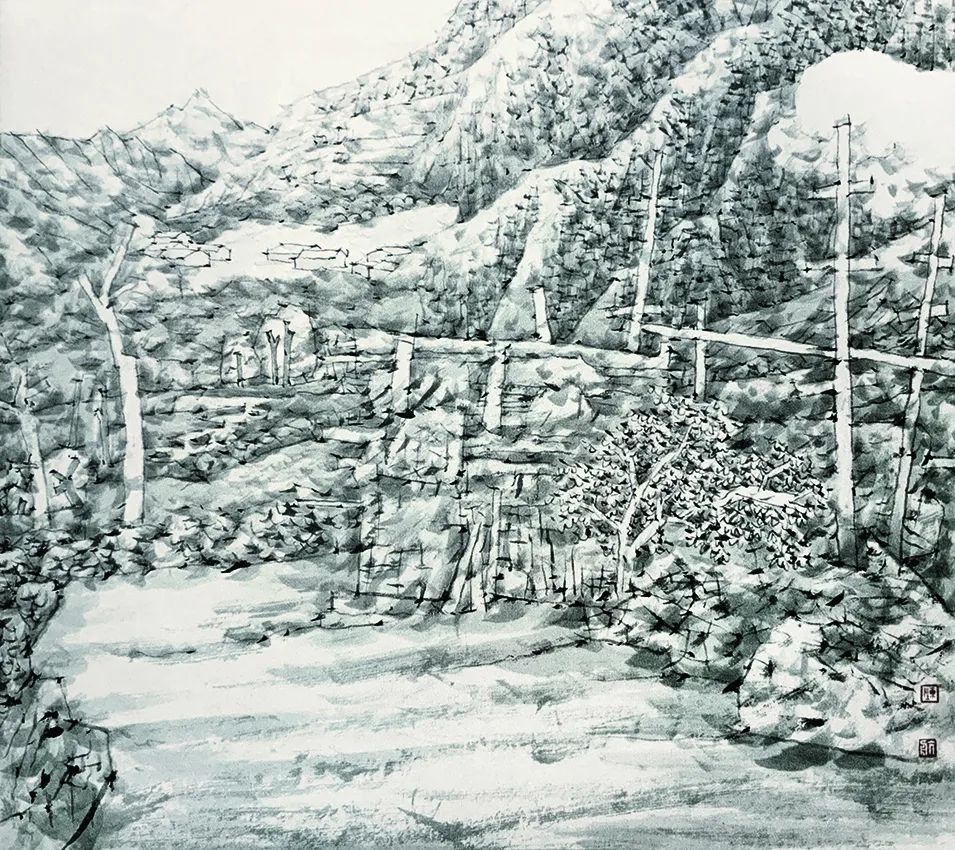

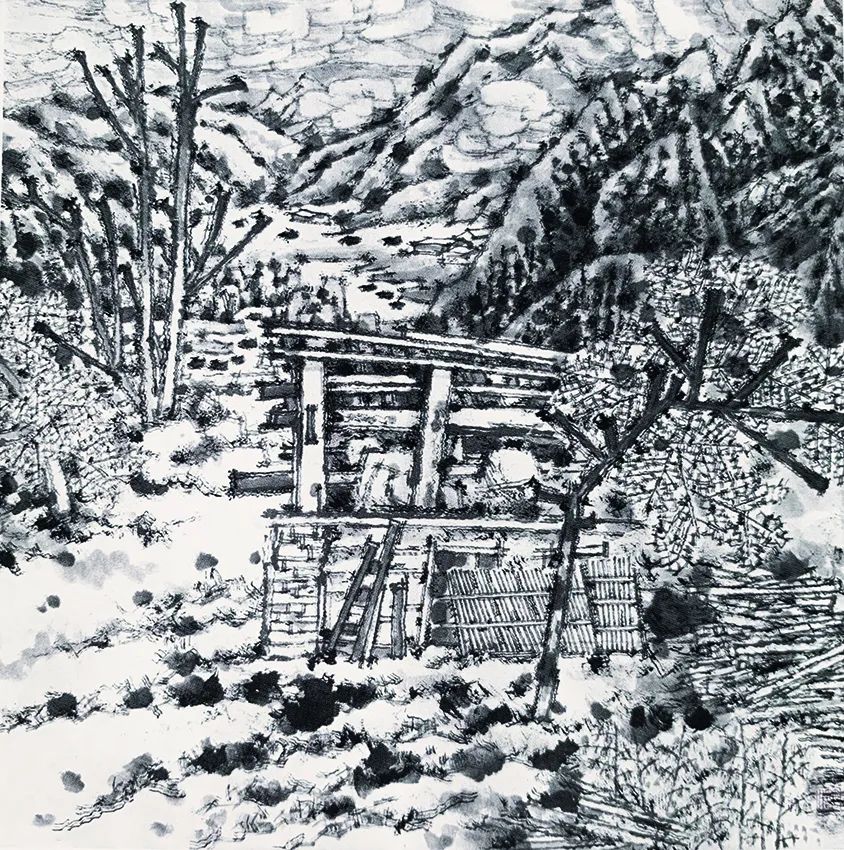

陈:还有就是西南线。西南就是走茶马古道,我走了7000多公里,走完了整个云南。主要是西藏、新疆、云南这三地,当然还有一个地方就是陕西。关键不在于去多少次的问题,而是去多长时间的问题。不管是新疆也好,还是西藏也好,我每次去的时间是很长的。比如说陕西,至少去待了几个月。我在西安美院工作的两年,在那边带研究生,整个陕西,特别是陕北,加起来好几个月。我觉得陕西也是我表现西部采用以技进道这种方式重要助推的地方。还有一个地方就是青海,青海是我创作的地方。比如说我在西藏走完以后,很多时候是退到青海来进行创作,地点基本上都在乐都。海西、海北、海南、海东这几个地方我基本上是走完了。

周:青海和陕西是另外两条副线,还有巴蜀。

陈:巴蜀,我把它纳入西藏这条线。因为我走蜀主要是进藏,走川藏。

周:您反复去四姑娘山,其实也是属于藏区。

陈:都归入藏区范围。因为它的文化是一致的,还有地域的特质基本上是一致的。

周:这几条线下来,尤其是去西藏、新疆和陕西写生中,您在山水画的探索上,有没有尝试用那种特别敏锐、直击心灵和创作冲动的技法?

陈:这个问题还得提四姑娘山。我是1991年进藏的,进藏以后就创作了一批大画,有我独立创作的,也有我和我哥哥陈争联合创作的。我把景作好,他来画人物,或者他画人物,我来配景,那批画全部在马来西亚,其中有四五张是用三张六尺拼起的大画。进入西藏以后,西藏创作已经步入稳定的状态。但是那一批画和我前面画传统的画,如《不老川山云霞》在技法上完全是延续的。也就是说那个时候还没有形成相对独立的表现藏原的画法,还是我拿着自己会的一种(传统)技法去画藏原,不是在藏原那个地方碰撞和创生出一种新的表达方式方法。

周:那是在哪一年?

陈:1996年到1998年,那三年很核心地的画了一批大的西藏作品,其他的都是一些小作品,比如说中间不断地带学生进藏区。1991年以后,我就带学生去藏区,间断地画一些,那个时候传统还是不断地占据我的时间,同时表现藏原题材的作品,也已成为我创作的一部分。2000年是一个节点,这个节点就是四姑娘山。从离开四姑娘山后,我花了6年时间画西部主题。

周:2000年以后,全部的精力都放在西部了吗?

陈:是的,精力都放在西部了,我把我过去的画法完全扔下。1996年到1998年还是按照我原来的技法画。要想有一个新的想法是很难的,这需要一个漫长的探索过程。2000年以后我就觉得这里面总是差了什么,西藏这一块土地也让我不得不面对一些很现实的问题,寻求一些解决的方法。当时的画法是不成熟的,物景画得比较写实。包括参加全国跨世纪山水画大展,也就是第二届全国山水画大展,就是这类作品。到参加第二届全国画展时就已经开始摸索西部画法了(当然还很不纯粹)。

四姑娘山,促使我把传统的东西丢下,不自觉地形成了画风的变化。上面我们讨论画西藏,我说了两种画西藏的方式:一种是我已经在自己的那块土地上有一种方法,拿着这个方法去画所有的土地;一种方式是我觉得这个画法具有不可替代性,只能在某一个地域挖出某一个地域的方法,如西藏唐卡,是那个地域的东西,换一个地方,它就不是唐卡。比如说浙江,图式和表现形式都是中国当代比较典型的,拿它的方式到西藏去可不可以画?同样可以画,但画中总会少一种贴切的东西。

周:这样就讨论到西部山水创作这个问题了。从美学风格来说,原来就只是南宗、北宗,北宗也就仅限于太行山一带,所谓的南宗其实就是江南一带。有广阔的领域都没有涉及,尤其是大西北。陈老师认为大西北的山川从哲学的角度来说应该属于哪一种美学品位?

陈:我觉得它的这种美学品位肯定和我们中原以东的山川的品位不一样。你这两天跟我讨论到“远”的问题。如果只讲“远”的概念,“远”不是说很遥远,中国画的“远”是说“无限意”的意思。它的远是寒远、简远,“远”里面包含无限的意韵,“寒”和“远”只是意韵的某种指向,而西北又是一种指向。我的体会,它是以“苍远”为总基调,然后有“奇远”“雄远”“幻远”之属,而“冥远”是更高级的一种意韵。总之我觉得“远”不是空间关系,它是一种哲学意义上的“远”。

它的境是一种怎样的境呢?比如说中原以东的这种东西,它是山川与世俗人文的关系,而西部是山川与精神性的人文的关系,它不是世俗人文。你画西域与西部的东西,你觉得你画了很世俗的东西,但它里面透露的精神性的东西是纯粹的带有宗教般状态的释放。

我们画出来的东西感觉总是世俗的、亲和的,或者说很暖的状态,很有烟火味的状态。总是瀑布、幽林,幽林中有凉亭、有人居,好像都是人们向往的,既是常规的,同时又是很美妙的(可以游和居)。而你画西北和西部是不能这样呈现的,它不是这样的美,它给人的感受某种意义上是去人化的,有点哲学般的存在,它只能用于心灵寄放,而不可游和居。你要是到另外一个星球上,感受到的是什么?现在我们人类的视野已经远到火星,现在是机器在火星,如果是人在火星呢?从表面上看,火星的形状在地球上可以观察到,但人到了火星绝对不是人在地球的感受。而西部有时候跟宇宙很接近。

早些年,我一个人驾车到塔什库尔干,在半路上,我感觉像是在月球上,像在其他星球上,这是它的特质。人口非常稀少,但它的人文有一种神一般的精神,满满地覆盖在那一片大地上。比如说西藏,哪怕走到玛旁雍错,已经快到阿里土林那边了,半道上的很多地方根本没有人,但始终感觉它释放着一种精神。这种精神和当地的那种文化,无论是宗教信仰,还是它透视出的那一种民族或生命气息,他们的精神满满地覆盖在那些杳无人烟的地方,就是这种感觉。

于是,我就把它总结成“人文中的山川,山川中的人文”,这是西部的特色。你看到它是山川,其实它是人文的;你说它是人文,它又是绝对的荒野,是山川。但是,这个人文不是世俗的状态,它是一种哲学般的、宗教般的精神附着。

周:这个也就是后来您在创作当中,除了纯山水以外,还有很多西部生活的场景,大概就是您刚才讲的“山水中的人文”。

陈:西部还有一种情形,当你走着走着,看见一座土丘与戈壁在一起,它已然是自然山川,结果当你细看,是汉代的长城遗址。所以,人文已经和山川不分彼此。

还有他们使用的器物。我喜欢画扫帚,它使用的材料以及扎裹方式跟中原这边都不一样。关键在哪里呢?这些肯定是当地人的东西,饱含着当地人的生活方式和他们的精神向往,以及人生所持有的一种态度。这使得这种方式多少和我们中原是不大一样的,很有差异性。

陈:“六远”里面有一个“迷远”。我在教学的时候,学生们说不理解“迷远”。我跟他们说这是一种美的意韵,这个意韵是“无方”,就是没有方位感。“三远”是高远、平远、深远,后来加上阔远、幽远、迷远,变成“六远”。阔远是辽阔,幽远是诗意性的宁静,而迷远则是无方。比如说马远画的《独钓寒江雪》,那有迷远的意思。冥远是什么?冥远是在迷远的基础上带有神性。

周:您的作品中有哪幅可以作为代表“冥远”?

陈:我觉得专门代表“冥远”的作品也有,我们可以进一步梳理。

周:《大巴扎》有这种感觉吗?

陈:《大巴扎》没有冥远,我觉得还是西藏的题材有。

周:《冈仁波齐》也有点重生的感觉。

陈:《冈仁波齐》应该是雄远。它雄,一定不是简单的雄伟,不是一个简单的纪念碑式的。当然,你也可以说它是纪念碑。加上“远”字就不是了。你想想,当人们进入宇宙空间的时候,感受到的那个远,是哲学性的远。我们知道宇宙的远不叫远,它是冥远,宇宙的远就是这种神性的远。

周:您的作品中有没有这样的作品。

陈:我正在创作一张大画,我有点想把这种东西画进去。实际上这张有冥远的东西。

周:现在回过来再问一些具体问题。刚刚讲到了几条主要的写生路线,两条主线,其他是几条辅线,形成了您对西部山水的整个思考。您的作品从2000年开始有一个比较明显的特征,就是西方艺术的介入。当时您表现西部的时候是不是不满足于传统方式,而借鉴了一些西方的方式,尤其是2004年创作的四姑娘山有一些构成,再加上中国传统的笔墨方式,您是如何思考的?关于西方绘画、西部山水、中国传统方式,这三者是怎么融合的?

陈:确实是这样。我一直有一个观点,我说今天的中国画家,如果没有画西画的能力,肯定是一种欠缺。我们不能用西方的东西来置换我们的方式,但是要对其有一定深度的了解。从某种意义上说,今天的高考在这个问题上推动了这个方面的发展。高考肯定有它的问题,但你也看得到它也有好的一面。也有些美院,比如中国美院,考书法就是考书法,我觉得这些方式都是非常好的。但是,其他院校更多的是西画介入选材的比较多,往往这样也让这些美术人的早期都具备了一定的画西画的能力。当然,这里面就有掌握得好和掌握得差的区别。看到一本画册,我发现山水画家方面,陈平画了几张水彩画,还有就是胡应康,他画塞尚那一套东西,他们都是画山水的,西画却真画得不错。我发现他们都有很好的西画底子。李可染先生的水彩人物是画得很棒的,在《所要者魂》那本书里,你可以看到李可染先生早期的西画底子,这确实是蛮重要的。

我也是这样出来的,离不开今天这种大的社会背景。我对印象主义和后印象主义特别感兴趣,我反反复复地阅读从印象到后印象这段历史,它怎么出现,怎么进入西方现代绘画,怎么导源出来表现主义,怎么导源出来原始主义和立体主义,这三个线路是怎么从后印象中脱胎出来的,都很有趣。

我觉得在印象主义中,特别是从印象到后印象,应该是架上绘画的高峰,再往后就开始走向架下艺术创作。我一直比较看重这一段历史。我觉得这一段历史是受到东方的影响,造成后印象里面有东方的元素。没有我们东方的哲学或美学的影响,印象主义和后印象主义都不可能出现。特别是塞尚和高更,对我的影响是很大的。

当我要离开传统的时候是发了狠心的,我看见的山川就是我看见的山川,与传统无关。我把所有的东西放下去观察。那一段时间的创作,你能看到很多直线,我是用余光在观察。用余光观察,你马上得到的是非常简约的自然界。这一次我们到法国,到莫奈的家里,以及到大英美术馆里看莫奈的《睡莲》,基本看不见形象,只看见光影与物景在笔触间流动,那是技能非常娴熟的优秀艺术家才能达到的状态。那种基本上就是用余光观察的,是幻觉般的,所有的东西是不确定的。

周:这个跟黄宾虹的观点极为相似,“雨淋墙头月移壁”。

陈:实际上黄宾虹先生就是想到了不确定性,似乎就是想表达不确定性,而现在验证了这个东西。今天我们知道,粒子具有波粒二象性。你不观察它的时候,它是波,你定睛看,它马上不动,固定下来。再往深处去解,这样的情形不是我们今天能解得出来的。进入宏观以后,所有的粒子会凝结成似乎静止的事物,但实际上这个事物仍然是不确定的。我们只有定睛观察它的时候,它非常确定。就好像你现在在敦煌,你能想象,你在北京的家里,是什么样子的吗?它是不确定的。

作为艺术表现,当它和自然本体在交互的时候,我觉得它的不确定性比确定性更加重要。后来我逐渐在这里面琢磨出了“焦墨”(渴笔锋变为主体),有人说焦墨并不稀罕,这是古人的东西。我琢磨出焦墨来,是我个人的一种体会在里面夹着,这种体会就是它的笔的不确定性表达和西部土地的契合关系。实际上事物是不确定的,当每一根线下去的时候,它应该是多种可能、多种选择,它可能只是表达了光影,它也表达了造型,表达了某个转折,表达了一个形状的边缘界定,同时也表达了这个形状,甚至表达出时间感。

反过来,说写意,中国画的笔墨为什么这么重要?正是因为它的笔上能够折射出万物造化的审美意韵,这种意韵是感受性的。当你用不确定的笔去描述它的时候,可能这种意韵更容易存在。

为什么我觉得西部和焦墨更切合?因为我刚刚说西部是苍远、奇远、雄远、幻远、冥远,是带有神性的东西,这种东西本来就是不确定的。在西部感觉所有的东西是不确定的,它的一切好像是宇宙最初造成什么样子现在它就是什么样子的状态,它是很不确定的,人为的注入是非常少的。

再加上西部在我们的现实感受当中又是一种非常苍茫、非常干裂的状态,非常缺乏水分,它不易于生命存活。这种状态和焦墨无形中形成一种物化层面的性状相契合。从质地上,焦墨这种不确定的用笔也是一种性状的契合。

然后笔墨意境上,它也出现了一种模糊,就是“远”,这笔就是不看不透,哪怕只有一根线条。它和工笔是两种状态。我觉得工笔也是写意的,只是一个写小说,一个写绝句。由于工笔不在笔上去体现,而是在“形”“色”上体现。所以它的形必须是意形。我觉得现在工笔画最大的失误就是过于追求“真实”,这样在笔上和形上都退化到一种功能性表达的状态,“意”完全丧失了,当然“意韵”“意趣”就丧失了。二者都丧失了,“笔”和“形”都没有“意”的附着,肯定这个画就变成现实的“模仿”,把中国画彻底表浅化了。

而写意是双重的,第一个是意形和意笔两个的叠加。看“八大”、齐白石的东西,形是很富有意趣的,这种意是物我交合得到的东西。然后在这个基础上,是不是就用一个简单的像硬笔那样的毛笔线勾画?不是,还有“笔”的表达,这个笔的审美是独立的,它对于形的界定的功能性只是它很小的一个方面,中国画写意的厉害之处就在这里。表达意形功能只是“笔”在中国画的功能中很小的一个方面。更大的方面是笔的性状所释放出的把自然万态意韵融入在里面的东西,诸如所谓的苍茫、雄健、朴茂、峻拔……这些都是在自然造化中感受到的一种精神释放——“美”,当然“笔”中也有文化沉淀的意韵吸纳,如“金石味”“汉风”“晋韵”等等,把它们注入笔中……与此同时也有“具象对应”的釆集。如古人智慧地以“折钗股”“锥画沙”“屋漏痕”等来比拟笔法,不是说笔在仿真“折钗”,而是说笔的意韵里有折钗股、锥画沙、屋漏痕似的美,古人可以说是太智慧了!

周:基本上已经讲到了我接下来要问的关于书法的问题。书法与绘画之间,我们说书画同源,中国历史上真正把书法和绘画两种艺术打通的人并不多。您刚刚讲到类似于焦墨的画法,以及用线,包括书法线性的这种美学的东西,是如何跟您的西部山水的创作融合在一起的?

陈:我特别看重这个东西,而且我确实是这么做的,做的好不好是另外一回事。

我刚才已经探讨了意形和笔的关系,书法是什么?是字形和笔的关系。字形从哪里来?比如我们说象形文字,象形文字已经是对自然的一次抽取,抽取以后再加上六书,再进一步地形成符号化的东西。这个符号化的东西和自然有关,也和自然有距离,它是字形。说到字形,我们总觉得某个字好像就是这么写,其实它不是。翻开历代书法作品,会发现同一个字从来没有一个确定的写法,在模糊当中有一个规定的笔画。我们今天觉得它有一个明确的写法是我们用“印刷体”来固定的。而如秦代的李斯,他用那种标准的小篆来固定当时的标准写法,它只是某一种“暂时”的固定,其实它都是不确定的。

书法为什么成为书法?钢笔写下来同样的字形能不能成为书法?成为不了,因为把笔抽掉了。所以笔是很核心的东西。笔就是我刚才说的,和画一样,它表达字形的这种功能性,只是它很小的一个部分。如果一个人写书法,只是功能性的话,那么他的书法境界一定不会是高的。前面已说到笔的独立性,审美的独立性,其就是书法所首先触及的。笔里面有汉人的东西,有唐人的东西,同时,也有自然万事万物的意韵在里面。古人聪明,见担夫争道悟笔法,古人都懂,而这些都是书论里面的,字形与笔,意形和笔,二者关系是相通的。二者其实就是一个东西,只是附着在不同的指向上面,所以“书画同源”是说书理与画理同源。

书和画在视象上都体现在“线”上,两个都是以线为骨,而千百年来首先在书法上对线的锤炼已经积累和取得了太丰富的审美经验,当然在画上经验也在积累,但这种积累应该是“晚于”或“少于”书写(书法)的,且画中所触及的线经验几乎最核心和最主体的笔法也已很难超越于书法范畴之外,几乎被书法所囊括(如提、按、中、侧、顺、逆、衄、翻、绞、裹、疾、迟、顿、驻、挫、涩、战……),所以画中的“笔”是以书法中的笔为前提基础的,在此基础上画中的笔才有了书法中的笔所没有也不能有的锋变延展(如绘画中的涂、抹、皴、擦等),从这个意义上讲,我认为书法是核,中国画是肉,是果核和果肉的关系,这就是“书画齐理”。

我认为在绘画和书法的关系上,画中的焦墨法又与书法最为贴近,尽管焦墨法的“焦”通常是指墨色深浅。实际上我觉得焦墨的核心不是这个,是什么?是单一墨色的笔墨表达,这是焦墨的核心。所以我认为“焦墨”应有广义和狭义两种,狭义焦墨是指焦、浓、重、淡、清的焦,而广义则指一种单一墨色的笔墨表达,由于它是单一墨色,它靠的是笔本身来产生丰富意韵,就像书法那样,不管用什么墨色层次进行书写,在总体上都是单一墨色。否则书法怎么去欣赏?这说明在书法中,笔法本身才是最重要的东西,而不是墨色的层次。

我们注意看最早的五代和宋代山水画(写意类),它的画法是以淡入浓的,而每一遍是用一个单一墨色,层层叠加。出现一笔里面辨浓淡,是明清以后的事情。早期是一遍一遍上,第一遍淡墨,淡是单一墨色。第一遍开始,笔的表达就已经非常重要,它绝不是铅笔打个形影再开始。第一遍画面已经就是完成的状态了,层次不够才进行第二遍添加,够了是绝不添加的。我们看《早春图》里面,有很多第一遍留下的痕迹,动都没动。难道,因为它没有加第二遍,所以就不成立?它是成立的,它第一遍就开始了,该表达的都表达到了。所以说是无数次广义焦墨的叠加,形成了早期的笔墨的画法,也可以说是无数次“书法”方式的叠加。

随着工具逐渐由熟转化到生,生得又非常好,才出现了一笔当中的浓淡结合。还出现了在有意让第一遍不干,第二遍趁着湿就上去的画法。其中最重要的一点就是水分差,利用好水分差,干破湿、湿破干、淡破浓、浓破淡。比如,在一张很湿的淡色的纸上,用枯的重墨画,它就起作用。如果是很湿的纸,拿很湿的墨,哪怕墨的层次不一样,画在上面也是瘫的,这一点是特别重要的。绘画和书法的关系,非常深。“书画齐理”这一点很重要。

周:关于刚刚讲到的跟印象派的关系,您能否再谈谈?

陈:还要补充讲述的就是时间性。我在作画铺陈的过程中,必须像书法那样。首先,我们就说草书的书写过程,其实这就是“一笔书”的理念。画理亦然,即“一笔画”观念非常重要。由于画的意形较之文字的字形复杂得多,笔和笔之间肯定会出现停顿,不像写书法这么连贯,甚至停顿半个小时都有可能。关键是在画下一笔的时候跟上一笔是不是气脉相连。比如说,我需要“重起轻收”的关系,在画当中,起笔重了,哪怕等半个小时再画,接着画的时候必须是轻收,而不是重起。我的言下之意,哪怕时间延展再久,笔线的感觉应该是贯通的,枯了就湿,重了就轻,断了就连,这种关系在不自觉当中都要贯穿着。当然,这需要量的积累,没有几千张的写生做底子,可能很难领悟得到。我尚未做好,我也观察到有些画者的写生,笔还是停留在功能性的状态,“写”的层面没有触及,这种写生还未进入书写性。

至于你说到和印象主义的关系。印象主义虽然在表现事物“神光离合,乍阴乍阳”的不确定性,哪怕它是余光观察法,但观察是极其认真的,不是简单的。我在观察对象时,肯定是处在时而关注、时而游离的状态,我在写生当中也用了这样的观察方法。

这种方法和中国画的意象是什么关系?我有几句口诀:“神先形后,因神生形。形为道径,笔为道体,墨为道相。”因神生形,这个“形”就是意形,不是客观形。后形为道径,通往道的门径,笔为道体,笔是核心,墨为道相。其实这里面应该是什么?再细分,它其实是因神生形、因神生笔、因神生色,所有都是因神的,甚至是因神生气。首先是因神生气,再逐渐向下走。这是我这么多年自己凝练的口诀,是不是完全是我的?也不是。因心造境,古人早就说了。但是,我的体会是神先形后,因神生形。当对着一个对象的时候,既对着它,又没对着它。必须能够凝练一个意形,这太重要了。没有那个意形,后面都无从谈起,因神生笔都无从谈起。我是用这样一个逻辑。

我用了印象主义的理,我也读黄宾虹,我就觉得黄宾虹与印象主义的理论有些理有相似之处。可能一个是在呈现捕捉自然瞬间的那种能力,一个是在呈现内心中“物神”和“人神”的交集,这两个差别就在这儿。但是,在某些观察自然、捕捉自然的手段上,有相似之处。我的感觉就是不确定性是最重要的。原来我画画不是这样,现在我画画是在观察和非观察之间。

周:研究印象派其实是研究它的画理,并不是形。因为现在很多人学印象派都是学的形、色、光影,甚至结构,而学习应该是学的它的神,其实是把它打通。

陈:对,我就学它的理,那种不确定的理。

周:的确是的,去法国艾克斯看塞尚的老家,他的画的确是这样,他的山头每次画的都一样,但他从里面悟出来的是不一样的。

陈:他的东西是不确定的。

周:一个普通的小坑,把它画出来。

陈:依然是不确定的。我觉得不确定性是本质,因为自然的本质是波,它不是粒,粒是什么?是人们刻意观察,它成粒了,整个自然是波的状态。

周:从这个问题延伸到另外一个问题,从2000年开始,您很长一段时间的作品是纯水墨的。最近几年,从青海创作开始,基本都是用颜色的,这又是怎样的思考?您对色彩是怎么看的?尤其是西部的色彩。

陈:我觉得,笔墨就是我刚才说的那一种呈现。在这个基础上,又把一些很现实的元素,不能回避的强烈的视觉视象融入,包括色彩。它的色彩同样是非世俗性的,主要是这一点厉害。你用完,它不是世俗的,你就成功了。如果用完,仅仅是画了一个花衣服,实际上就是把这个色彩浅表化了。我觉得是与笔墨联系起来,把神性的东西突出出来,同时又带有一种属性,就是很强烈的地域属性。

当然,它的色彩不是全部写实,是带有神性的这么一种色彩元素,因神生色,把它融入很纯的焦墨,这个焦墨本身就是针对西部的那种表达,苍辣、不确定、厚,意韵很深很远,但是又很雄、很苍的这么一种笔性,跟抽取出来的几个关键色相互交织,在画面上产生的冲击力和印象更刻骨铭心。

周:我们在希腊博物馆看希腊的雕塑和罗马的雕塑,如果不认真看,感觉这两个都是很唯美的,认真一看,发现希腊的雕塑是有神性的。我们看山水画也是一样,要比较。

陈:你说得太对了。我喜欢画有神性的山水,别人让我画厅堂画,我难受。就觉得好像情绪找不到附着点,除了讨好找你画画的这个人,甚至有人跟我说:“你要给我画中间下来的泉水,然后水都往这个泉里面流,要八面都来。”我还尝试过画,当然可以画,但绝对是“画不由衷”。

周:受不老川山的影响。

陈:我还是强调它(作品《不老川山云霞》)的神性,因为它是永远不老的。我感觉山水画如果没有神性,其实画者的表达是没意义的,它只是一张好看的风景,是达不到境中境的。

周:其实并非只有画西部才有这种神性,其实一个艺术家应该去追寻这类画作,如刚刚讲的《早春图》和《溪山行旅图》。

陈:渐江能把黄山画得有神性,为什么高级?倪瓒怎么把太湖画得有神性?就是见识。

周:我觉得还是由心而发的东西,是发自内心的。刚刚讲到西域的色彩问题,我看您的色彩用笔跟传统意义上的用笔是不一样的,您是以色代墨,或者说以色代笔。每次用色的时候基本是一遍完成,这是基于怎样的思考?

陈:因为我的焦墨是一次完成的。如果我一画色就变成填了,那么就糟糕了。我是最反对填这个动作的。我是写,色我要尽可能一次到位。当然,也有补的时候,但大多数情况是一次到位。这个一次到位也是一种经验积累。在经验不足的时候,画的时候和干了以后,总感觉不是一个东西。现在我发现了一个方式,这种方式就是一遍到位,就是要敢于做纯度。

周:这个其实是涉及一个问题,一遍到位,包括线与墨,还有色,基本都是一遍到位。它跟宋代以来传统绘画的美学有点不同,您是怎样用单线把表现出特别浑厚的东西来的,这个其实是有一定难度的,或者说会不会失去丰富性?

陈:这就是我刚才说的,笔的能力要很强才行。所谓的强就是说要具有表现它的那一种恰好的状态。笔不好了,那就简单了,逼着加第二遍、第三遍。我觉得主要是笔。为什么书法写一遍成立?这就是本事。还有画上的,齐白石、潘天寿就有这种本事,一遍下去就成了。我是在学习前辈,我觉得我要把他们的本领学到手,不是磨磨唧唧地在那磨。这样我就成了,当然是向着那个方向去努力而已。

周:还有一个问题,以前在四姑娘山的时候,每天晚上饭后去散步,每次都听您讲文学。刚刚讲到很多问题,肯定是基于您对文学和历史的理解,将其加入西部山水中。关于文学或者是诗歌,在您的西部山水创作里有没有起到作用?

陈:当然起作用,包括很多山水诗。王维的诗写的就是辋川,辋川就在陕西。现在有人做研究,把每首诗写的地方找出来。和诗相比,散文和小说就是积墨,绝句就是焦墨大写,我就是想把它们融合到一起。

周:在文学上有创作吗?

陈:原来我写诗。

周:古体诗?

陈:20岁左右喜欢学习,我写汉赋,写骚体。我们是被特殊时期耽误的一代,整个这一代人的“童子功”是比较差的。我是从十几岁才开始,背《古文观止》《诗经》《楚辞》《汉赋》及魏晋骈文、唐宋文,等等。您说我能背多少呢?肯定不可能是古人那种“童子功”,但是也尽可能背了,还是有一定量,唐诗宋词都背了很多,至少下了功夫。我整个初中在贵州省重点体校田径队,跑中长跑,那是一段很有意义的日子,但就读书而言,耽误了不少时间。我高中毕业时是17岁,考了四年大学,一直到大学毕业用时八年,在这段时间中没有间断,背了很多古文。后来我就特别喜欢写,反而我到了西部,更多的好像是融入那种感受,没有刻意要写一些什么。还有一个我没写的原因,就是知止。我曾经把我的诗给章祖安先生看,章先生说:“你还要努力学习,好多东西还不是诗。”我心想我这么努力了都不是诗,我就不要随随便便写。我跟着章先生读博士,我说我原来曾经跟童中焘先生学过,我很想把我的画拿给童先生看。章先生说,他和童先生的关系特别好,章先生带我去。他们老先生彼此之间的尊重、守信让我印象深刻,我们讲好的下午两点钟见,章先生带着我很早就开始打车。童先生住的地方很堵车,最后要迟到了。眼看着两点快到了,章先生说我们得下车,赶快跑过去。他们之间这么好的关系,尊重对方,约了时间就说一不二。结果我们一进那个小区,我真的受到教育了,童先生就站在阳台上,看你是不是准时来的。就在两点差几分钟的时候,章先生带着我出现在小区门口,童先生的二楼正好看到小区门口,我们打了招呼,童先生很高兴,章先生释然。其实,他们的关系很好。我把我的画拿给童先生看,童先生跟我说风格不要刻意,他说要从自然当中流出来,你原来是怎么认识的,你就怎么做。所以从那以后,在我写生研究中,能看到我的笔逐渐回归到自然状态,不是很刻意了。

童先生有一句话我听进去了,童先生和章先生聊到题跋,我知道童先生的学问好,但他基本不在自己的画上题长款,他说我们这个学问就不要去题诗。当然,我知道童先生的学问很厉害,先生都这么谦虚,我还去写什么诗?

我们这代人已经不具备文人属性,真正的文人已经没有了。我们这代人能补课就补,补了干什么?助我们的画一臂之力,不要去炫耀。您说我能不能写?可能水平比差的要好一点,比好的呢?我们不敢去写。还有就是书法,真不敢写。我的书法也是养我的画而已,我是个画家,我的注意力就在画上。

周:还有两个问题,一个是关于题材的多样性。您的题材相对比较多,刚刚讲到一个大的人文思想,不管是画的蔬果,还是拖拉机、山川,整个美学风格是一样的,也就是西部的人文、人文的西部。您的内心是怎么想的?为什么您的笔墨可以表现任何的东西?

陈:我最初的想法是从传统中走出来,传统总是那样,已经有许多经典的题材和样式。我走出来以后,我一走到西部山川,我发现还是会有与古人已经表现得非常成熟的母题相类的题材。比如说,我再用石涛画黄山的方式去画,且不说恰当与否,那必然是很困难的,石涛在那放着,渐江的黄山就更绝了,总之我就觉得我要远离经典方式,像梅兰竹菊更是必须要远离的,西部也有梅兰菊之类,我刻意去远离它。

我要找什么?找一方全新的土地。在西部,我找到了,但我甚至会觉得,即使在西部像西部江河、峡谷那一类东西(虽然形质与传统绘画全然不同),仍是标准的概念中的“山水画”题材,当然这样的想法过于极端,但在当时是受用的,毕竟树石云水是很常规的东西。我努力想通过很陌生的母题推动我对西部这种特有地域的特质表现与探索。与此同时,如果我不去触及西部很广泛的东西,又很难找到它们的共性,所以不仅要陌生还要广泛。比如说,我画扫帚、拖拉机、石头(玛尼堆)、经幡,甚至画一座塔,能不能是一个题材呢?比如,文人画的东西,是在简淡中看到性灵。我能不能把文人这些东西,这种趣味先屏蔽掉?而且在这种状态下,别人仍然认为我的画是高级的。我模仿石涛,别人肯定觉得是高级的,尽管或许模仿得还不够好。表现一个完全陌生的东西,同样形成笔墨的表达,会不会也同样高级呢?其实我觉得此中之理和传统的是可以贯通的,在视象上是另外一个东西,但是它又同样有着一种高度。虽然我没有改变我原先的题跋的形式,但是题跋的位置和自由度,我把它拓宽了。然后用印,我也把它拓宽了。然后就是整个画面的表现,包括装裱气息,都让它尽可能和时代连接起来。但是又在画面的背后让别人看到你有古代文学,包括诗词,还有哲学、美学层面,更包括中国传统山水画的艺与境等方面的修养,要让别人看到那个修养。但是,这个修养绝不是外壳,它是躲在画面里面的东西,我是想实现这个。

周:最后问一个问题,关于未来展望。到这个时间点,到60岁,从事山水画创作差不多40年了,画西部山水刚好整整30年。30年的西部创作、西部探索,在这之前,可以先讲讲历史上的那些对于西部的关注,近现代,尤其是当代艺术家对西部的探索,他们的成就。还有您接下来的规划,60岁到70岁,70岁到80岁,80岁到90岁,黄宾虹先生是从60岁才开始的。至少说短期,近10年,有没有规划?或者说突破?

陈:我是肯定有的。我觉得人到这个时候是造化,当然天资、积学起着很大作用,天资、积学为内因,外因就是机遇等因素,几者相加就是造化,我肯定首先只做好内因,我只有这个本事,将积学和天资相结合。人一旦背违自己的天资,永远做不好事情。

从我的希望来看,我想的是至少未来10年不会停下。我现在马上就60岁了,到70岁,甚至是到75岁,只要身体允许一定不会停下脚步,持续关注我国的自然山川,甚至我也很希望走到域外去,我也走了很多国家,表现视野要打开。这是第一。

第二,我想把我的手法再向前推推。我原来是画传统书画,然后到用传统法理来画西部,再到扔下传统法理,慢慢地探索怎么画西部,如从水墨逐渐过渡到焦墨样,逐渐过渡到色彩加焦墨的方式。

再向前走,我肯定会出现几个状态。首先用全因素来表现,不管是水的介入(再次回到水墨),有笔的状态和无笔的状态,多手法介入,等等。有笔,这是大家都理解的。无笔呢?容易整成杂技。如何让它无笔又不似杂技呢?就是要合乎学理。如果您东一榔头西一棒槌,肯定做不成事。下一步做的事一定和前一步有关联,这样它就有学理在演绎,否则的话肯定不行。

周:对接下来甘肃省博物馆30年的小结,这个展览有什么呈现?或者说有什么思考?因为这是一次学术性的思考。

陈:因为这次展览不可能是太大型的,它的空间有限,800平米,我估计也就展出80多张,100张就有一点挤。但是,这个地方又很重要,甘肃省博物馆,在西部肯定是最高平台。再加上甘肃兰州又是真正走向西部的前沿,我觉得它是比西安更为经典的前沿。西安算是前沿,但兰州是辐射整个大西北最经典的节点,因为它是河西走廊的起点。即使是最大规模的呈现,我首先还是觉得得有学理的梳理,用作品来印证学理的梳理,我觉得这个非常重要。其次就是在展览的过程中,一个是学理梳理的回顾和展示,一个是我的艺术作品本身的展示。学理回顾的展示正在进行中。作品的展示,我是想通过这次作品的展示,自己能够以第三者的眼光来回看这些年画的作品,找到我下一个的逻辑演绎的方向。尽管我觉得我现在有方向了,但实际上这个方向也是需要探讨的。另外,这次的展览还有很多专家学者会来帮我判断,会来给我指导。我觉得听取他们的意见是非常重要的。因为他们的见识是不一样的,展览是一个个体,他们看到的是整体,你只是这个整体当中的某一个小局部。这个局部,我觉得很有个性,是不是跟很多都雷同了?方位是不是具有价值点呢?都需要听取专家学者的建议与批评。

周:您自己认为呢?从古至今,到当代,丝绸之路这些道路交通方便之后,众多艺术家去表现大西北、大西南。在您看来,当代的艺术创作,尤其是从古至今的西北创作,目前呈现了哪些状况,以及未来的探索方式。

陈:在交通和信息不发达的时候,你做出的那种努力,那种艺术积淀,作为前提是非常重要的。在那些年月,包括韩书力先生,我都觉得他们真的是画出了一方土地。不扎根在那儿,只是利用了今天很便捷的工具跑几趟是不行的。你刚刚问我走了几趟,我很难说,没办法用次数来说,比如你走了三趟,每趟待了三五天,别人只走了一趟,但待了半年,没法计算。藏原太广阔了,很难数去了几趟,因为我年年都去。比较远的可以数得出来。我倒是觉得今天的便捷就是双刃剑。今天我们去黄山画一下,马上就到了。明天去拉萨画一下,马上就到了。其实你的艺术并没有植根在那片土地上。还是我的那个观点,始终是拿着既有的一种东西去画所有的东西,适不适合不知道,但是,写生行为我已经实现了,现在动不动就是拉一个横幅。其实这种行为和艺术本身没关系,那只是个现象,那是在搞活动,不是在做研究。做研究的人,他一定是沉下来在某个地域几十年才行。不是说我今天可以去写生了,每个人都有车,走,我们到西藏走一趟,画几张,我回来就说自己表现了西藏,不是这么说,那太表面了。我的观点就是要慢慢的,至少我是这样,因为我来得慢。其实我这个人很笨,我自己感觉自己什么都来得慢,收获一点就是一点,至少比较稳当,有一点收获是实实在在的。我喜欢像蜗牛一样爬,这样我的心里才踏实。现在交通这么方便,我可以一会儿飞到东北去画一下,不可以吗?但是,我深知如果我要去画东北,就要好好在那里扎下几年,在那儿吃着东北乱炖,听着那方土地的语言,闻着那儿的气息,这样才画得好。为什么我总是住在青海画画、住在甘肃画画,比如我在瓜州住了三个月,在敦煌住了一年,为什么?就是因为必须和那方土地进行深度的交流,甚至你的生命得靠这方土地来维持的那种状态,你就成为生活中的一员,这种是深度体验。就是嘛,比如建朋,你那6年好重要,那6年可不是随便坐个飞机去新疆感受一下就能得到的。那6年,你可是拿着工资,你得拿那方土地的工资,你得上那方土地的课,天天和那里的人相处,有身边的朋友,还有朋友的朋友,也有那无数陌生的各民族朋友,你得和那方人在一起,才可能画出你那一大批画。

周:如何深入每一层土地?

陈:从治艺来说,今天交通的便捷,我倒是觉得它容易带来一种表面浅显的繁荣。如果从艺术研究来说,不管在哪个时代,永远是深入进去才能搞出东西,表面文章肯定是不行的。

Comment